脳を知る

2025/02/05

|

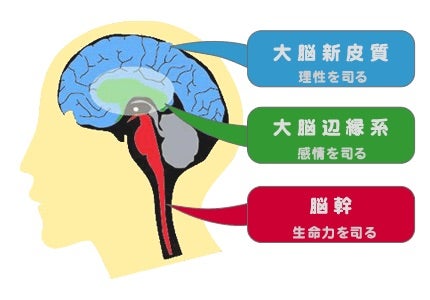

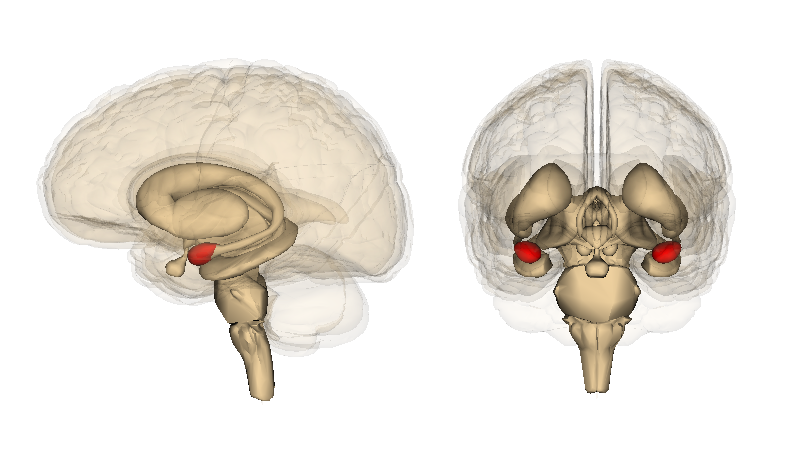

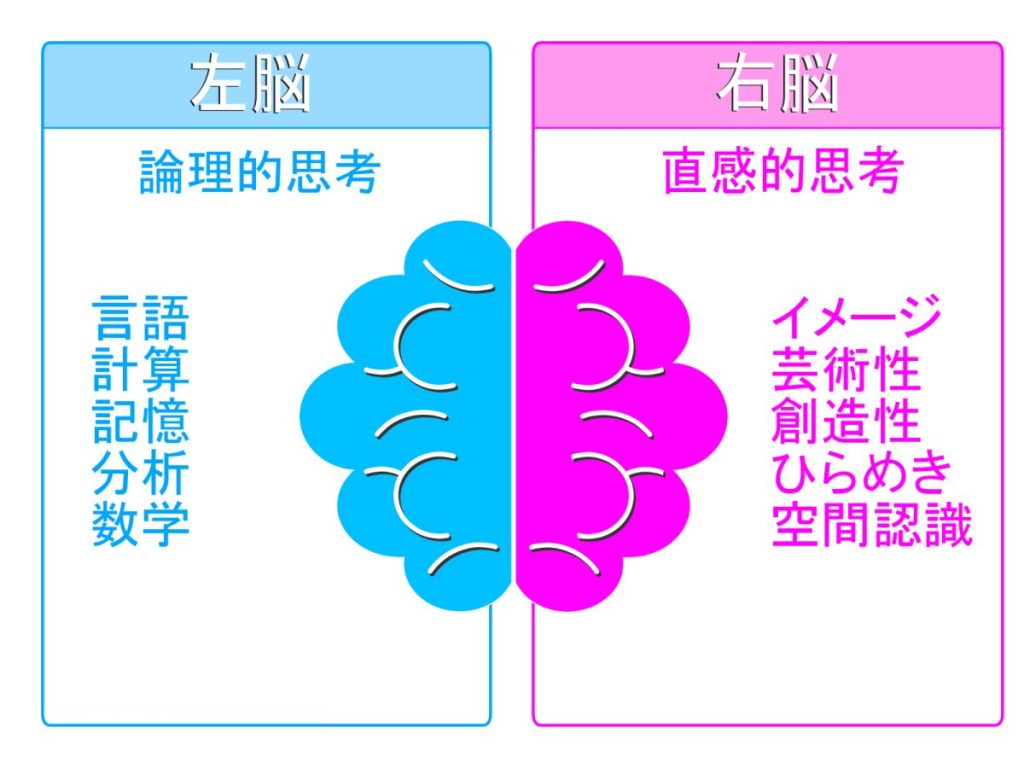

Google Search Labs | AI による概要 幸せホルモンとは、セロトニン、ドーパミン、オキシトシンなどの脳内物質で、喜びや楽しみ、やる気などの幸福感を与える効果があります。 セロトニン ■ 脳内の神経伝達物質で、精神を安定させる働きや満腹感を与える働きがあります ■ ストレスや疲労が溜まると分泌量が減り、イライラや不安、恐怖などのストレスを感じやすくなります ■ セロトニンを増やすには、日光浴や適度な運動、タンパク質を多く含む食事などがよいでしょう ドーパミン ■ 意欲を感じたり幸福感を得たりする作用があり、運動調節にも関連しています ■ ドーパミンが不足すると、やる気が起きない、記憶力や作業能率の低下、無関心・無感動などの症状を 引き起こす可能性があります オキシトシン ■ 脳の視床下部から分泌されるホルモンで、幸せな気分になり、集中力の向上やポジティブになるなど幸福感が高まります ■ スキンシップや思いやり、家族とのだんらん、動物との触れあいなどによって分泌が促進されます 今まで体についてはよく調べ実践してきましたが、「脳」について深く学ぼうとしていませんでした。心身の健康状態や、自分が持っている「やりたいこと、なりたいモノ」の実現化に、とっても重要なので知っておいても損はないでしょう。 脳科学…難しいですが面白いんです(^^ 身体づくりと同じような感覚で、自分の脳をつくる。 ボディメイクならぬブレインメイク。これの実践ができれば、より豊かなライフスタイルになると思います。 上記3つの幸せホルモン以外にもβエンドルフィンという神経物質があります。 Google Search Labs | AI による概要 β-エンドルフィン(ベータエンドルフィン)は、脳内で分泌される神経伝達物質で、ストレスを軽減したり、気分を高めたり想像力や思考力を高めたりする効果があります。モルヒネと似た作用があることから「脳内麻薬」とも呼ばれます。 β-エンドルフィンの働き痛みをやわらげる、胃腸の運動を抑える、多幸感を得られる、 高揚感や鎮静効果をもたらす。 脳内麻薬は筋トレ中によくドバドバっと出ているように感じます。視界が開き、頭がクリアになる感じです。私はこれを経験しているから、筋トレがやめられないように思います。 幸せホルモンやβエンドルフィンなどをたくさん増やす方法、ブレインメイクについて書いていきます。 筋トレはその手段の一つとして、とても良い行動だと思います。 長くなりますが、ホルモンの話で書いた、睡眠、ストレス、精力のすべての課題を解決する最強の方法であり、人生を豊かにするためのヒントになるかもしれません。合間の時間に読んでください。 まず前提として、脳の出来は優秀な人もそうでない人も大差はない。 昔は天才の脳には「たくさんのシワがある」「脳細胞の数が多い」と言われていましたが、科学技術によってそれらの説は完全に否定されています。 この事実から、大成功する人とそうでない人の差は、物質的な脳の構造や精度ではなく、もっと言えば人間は誰でも天才になりうる脳を持っています。( ゚д゚) 高い能力を発揮する人と発揮できない人は、頭の中にある「思い」が違います。実は人の脳は本気で「できる」と思ったことに対しては、それを実現すべく全力で動き出すようにできている。 そして、脳が全力で動き出せば、目標達成するためのアイデアがどんどん湧き出て、やる気がみなぎり、おまけに何をやってもうまくいってしまうようなツキがどんどん舞い込んでくる。 「思い」を変えるだけで、普段は眠っている潜在能力を発揮させるべく、脳内ではすごいことが起こります。 「思考」「イメージ」「感情」が全てプラスになった状態を「メンタルヴィゴラス」といいます。 ヴィゴラス(vigorous)とは、「力強い」「元気・活気・迫力のある」「勢いのいい」「精力的な」という意味です。 このメンタルヴィゴラス状態になると、恐ろしいくらいに前向きになり、どんなピンチもチャンスととらえて精力的に目標に向かって突き進みます。また想像力、判断力や決断力、意志力や意欲などが発揮されます。 このやる気や能力を発揮させるのに、先に書いたβエンドルフィンやPEA(フェニール・エチル・アミン)、ドーパミンといったホルモンが盛んに分泌されています。 世の中で活躍する人の共通として「大きなストレスに強い」という特徴があります。βエンドルフィンやドーパミンが盛んに分泌されているため、ストレスが蓄積しにくい状態になっています。 逆にこの特殊ホルモンが分泌されていない普通の状態の脳は、がむしゃらに頑張ることに対して、非常に強いストレスを感じます。このストレスは「ホルモンの話②」で書いたように、とても危険です。 このβエンドルフィンなどの快楽物質の作用の例として、たとえば、想像も絶する苦痛に耐えながら、危険な雪山にチャレンジする登山家や、北極の節減やアフリカの砂漠を喜んで横断してしまう冒険家の脳も皆、ストレスを快楽に変えてしまう脳内物質が分泌されているために喜びを感じてしまい、普通の脳を持っている人からすると、「よせばいいのに」「なんのためにそんなしんどいことをするの?」と思うようなチャレンジにも果敢に挑み、見事成し遂げてしまいます。 ストレスには「受動的ストレス」と「能動的ストレス」という2種類のストレスがあり、嫌々ながら受動的に体験するストレスは、ストレスとしての弊害も大きくなります。しかし、脳内麻薬が分泌されたプラス思考での積極的に体験するストレス、自発的ストレスの場合は、ストレスが危険なものでなくなり、集中力が極度に高まります。 たとえば、PEA(フェニール・エチル・アミン)は誰かを好きだと感じた瞬間に脳内で分泌され、人に快楽をもたらす強烈な愛の麻薬ともいわれていますが、せっかくの美女を目の前にして「女性と話すのが苦手だな」「どうせ自分なんか相手にされないだろうな」と思うと、これは嫌々ながら受ける受動的ストレスとなり、動悸が早くなったり、手に汗をかいたり、うまく言葉が出てこなかったりして、相手に良い印象を与えることができない。これを「よし!これは運命だ!」というように能動的にこのストレスを受け入れると、PEAの作用で気分がハイになり、怖いものがなくなります。 したがって、臆することなく自信満々で相手にアタックして、あなたの魅力が十分に発揮されることになります。 さて、このメンタルヴィゴラス状態になるには、実際に何をすればいいか。脳を活性化させるドーパミンやβエンドルフィンなどの特殊ホルモンは、どのようにすれば分泌されるか。脳の構造を知っておきましょう。 ドーパミンやβエンドルフィンなどの脳内ホルモンは、脳の奥の奥にある「脳幹」という部分から出てきます。 ”奥の奥”とは、3層に重なり合っている一番下層の脳のことです。 人間の脳は大まかに3層構造になっており、下から順に「脳幹」「大脳辺縁系」「大脳新皮質」と3階建ての一軒家のように積み重なってできています。 一層目の脳「脳幹」は、呼吸や血液循環、体温調節、反射機能など、生きていくうえで最も基本となる生命活動を維持し、別名【生命の脳】とも呼ばれています。 2層目の脳「大脳辺縁系」は、本能や欲望、感情を担当し、別名【感情の脳】と呼ばれています。 この【生命の脳】と【感情の脳】は自分の意志では自由にならない無意識の領域です。  この2つの脳は常に一体になって活動しており、恐怖を感じると自然と呼吸が早まり、血圧が上昇する。逆に安心し、リラックスすると呼吸が穏やかになり、血圧も低下する。 その2つの脳を結び付けているのが大脳辺縁系に存在するアーモンド形をした小さな神経組織「扁桃体」(扁桃核)です。  この偏桃体こそ、脳をメンタルヴィゴラス状態にするスイッチです。 この偏桃体の働きは、「楽しい・嬉しい」「嫌い・辛い」などの【感情】の発信源です。 はじめに何かの刺激があると、まず扁桃核が「快・不快」による評価を行います。すると次にそれに基づいて、喜び、怒り、悲しみ、楽しさ、驚き、憎しみ、愛などの具体的感情が作られます。 ただし、作られるといっても、喜びや悲しみに実態があるわけで和なく、実際にはアドレナリンやドーパミン、βエンドルフィンなどの神経伝達物質が放出され、その神経伝達物質に応じた変化が、心や体に引き起こされます。 話はそれますが、ディズニーの「インサイドヘッド」では【ヨロコビ・カナシミ・イカリ・ムカムカ・ビビリ】の5つの感情が擬人化したストーリーは、とてもユニークでクリエイティブな作品でしたね。「インサイドヘッド2」にはさらに「シンパイ・イイナー・ダリィ・ハズカシ」という感情のキャラクターが増えましたね。ナツカシ…というおばあちゃんみたいなキャラもいたかな? 話を戻すと、偏桃体が自分にとって不利なもの、安全や快適さを危うくするものに対して「不快」と判断した場合、その判断がホルモン分泌の元栓である脳幹に伝わり「嫌だ」「辛い」というマイナスの感情を作り出すホルモンが脳内、全身にどんどんあふれ出てきて、体にストレスを引く起こします。 例えば、手が震え、顔が青ざめたりする。心臓がドキドキし、息苦しくなったりする。ひどい場合は心配で眠れなくなり、いてもたってもいられなくなったりします。 一方、扁桃体が「快」として判断すると、ドーパミンやβエンドルフィンが分泌されて、「嬉しい」「楽しい」「好き」のようなプラスの感情になります。そして脳が活性化され、能力が発揮されます。 つまり偏桃体を「快」にすればいいということです。しかしこの偏桃体(脳幹・大脳辺縁系)は自分の意志でコントロールできない、無意識領域です。 なのでいくら「偏桃体を快にするぞ!」と念じても、「ドーパミンを分泌せよ!」と考えても、残念ながら脳には何の反応も怒らない。 ではどのような方法があるかというと、一番上層にある大脳新皮質の右半分の脳、「右脳」のイメージ力を使います。 大脳新皮質は、魚類や爬虫類にはほとんど見られず、哺乳類の中でも人間だけが極端に発達している脳です。 その発達のおかげで、言語を用いて考えたり話したりする高等な能力を得られています。 3層目の脳「大脳新皮質」は、【知の脳】と呼ばれています。 その中の「左脳」と「右脳」はどんな働きを担っているかというと、 左脳は論理や計算、分析的思考などに大きな力を発揮する【理屈の脳】 右脳は直観や情感、全体的な把握、イメージなどを感じることを得意とする【イメージの脳】と言われています。  ちなみに、右脳と左脳は独立して働いているわけではなく、2つの脳をつなぐ「脳梁」という神経組織の束を介して情報交換をしながら思考しています。 そして、右脳は性質上、左脳よりも脳幹や大脳辺縁系と繫がっており、脳をメンタルヴィゴラス状態にする大きな役割を果たしています。 脳は鮮明なイメージを、現実の経験でなくても実体験と同じように錯覚してしまう特性があります。 身近な例で言えば、梅干をイメージしてみると、一度食べたことがある人は、思い浮かべただけで梅干を食べた時と同じように口の中が酸っぱくなり、唾液があふれてきたりします。 これは「条件反射」といって、梅干をみると味などの記憶データが蘇り、実際に食べてもいない梅干のすっぱさに対して「唾液を分泌せよ」という指令が脳から勝手に出るために起こります。 このように、人間の脳は現実とイメージを区別できず、混同してしまうことがあります。 この特性を上手に利用して、まだ達成していない目標を、すでに「もうできた」ところまでイメージできれば、脳幹や大脳辺縁系は達成の喜びを感じ、簡単にメンタルヴィゴラス状態になれます。 そして、右脳が「もうできた」状態をイメージしているとき、左脳が担当する思考も、必ず「できる」と確信しています。 「もうできた」状態がリアルに描かれていると、しのイメージを実現させるためには「何が必要であるか」「自分が今、何をしなければいけないのか」が、自然とわかってきます。 つまり、これは未来から今を振り返っていると同じことであり、ということは「現在の自分に何が欠けているか」「何が必要であるか」が歴然と見えてきます。 これは、不思議な事でもなんでもない。過去の自分を振り返ると、昔の自分に欠けていたものが何であるか、あの時何が必要だったかがわかります。 ほとんどの人はそれを「だから自分はダメなんだ」というマイナス思考で振り返りますが、将来の自分から現在を見たときは、「ああしよう」「こうしたい」という、反省を先取りしたプラス思考で考えることができます。 もちろん、過去に起こった失敗から反省し、プラス思考に転換することも大切です。多くの人は失敗を恐れ、まず大きな失敗もなく過ごします。これはメンタルヴィゴラス状態を経験したことがない人です。 成功の地点から見れば、今目の前にある失敗や苦しさ、努力も単なるプロセスになります。 このイメージ力があれば「こんなことをして何になるんだ」「失敗したら努力が無駄になる」というマイナス思考も自然と消えていきます。むしろ、「ガンガンやってやろう」という積極的なチャレンジ精神が湧き出てきます。 こうなると、「思考」も「イメージ」も「感情」も、すべてがプラスになったメンタルヴィゴラス状態が完成です。 要するに、思考もイメージも感情までもがプラスになったメンタルヴィゴラス状態になる流れは、目標を立てたら、その達成イメージを繰り返し繰り返し鮮明にイメージします。 すると、偏桃体が「快」になり、喜びの感情が発生します。そしてそれが脳幹に伝わり、脳内を活性化するホルモンが分泌されます。 しかし問題は、不調の波が襲ってきたときです。人の真価は不遇のとき、思い通りにいかないとき、失敗や挫折を経験したときに問われるものです。 プラス思考、プラスイメージが大切なことは誰でも知っています。だから「ピンチ」を「チャンス」ととらえることができるイメージを描けるかにかかっています。 これはどんなに「プラス思考でがんばろう」と思っても、本当にできると思えないことに対して、右脳は失敗のイメージを思い描いてしまうからです。 その失敗のイメージは大脳辺縁系に送られ、不安や恐れなどの感情が発生します。今度はそれをフィードバックされて、そのマイナス感情をエネルギーとして大脳新皮質が「いかに危険を回避できるか」と動き始めてしまいます。 成功状態をイメージしながらも、なかなかやる気がわいてこない人もいます。 その場合は「イメージ」ではなく「空想」になっています。 プラス思考やプラスイメージが大事であることが分かっていても、それを真のパワーに変えるプラス感情をつくることに欠けています。空想だけで終わっていると、本当のプラス思考になっておらず、脳をうまくだますことができず、メンタルヴィゴラス状態にはなれない。 それでは、プラスイメージを阻害し、マイナス思考を発生させてしまう原因とは一体なんでしょう。 これは、悔しさや羞恥、屈辱や挫折感などの苦い感情を伴った、過去の失敗経験に他ならない。 子供を例にして考えてみれば、それが良くわかります。 子供は非常識でウキウキワクワクした脳を持っています。まだろくにバットを振れなくても「プロ野球選手になる」と本気で信じています。そして、それを当たり前と思い、なれるものと信じています。しかし、それを笑ったり、本気で取り合わない大人が、天才の脳を凡人の脳に改造してしまいます。そう、子供の頃は誰もが天才です。 母から聞いた話ですが、私がまだ3歳か4歳ぐらいの頃、ビニールと竹ひごで作った凧を、母に「背中に着けて」と頼んだ。その凧をつけて、マンションの2階から飛ぼうとしたそうです。 まさに天才です。飛べると思っているんですから。。。 大人が凡人の脳に改造する、という書き方ですが、大人が子供を危険から守るために必要な改造でもあります。 天才の理由は、失敗の経験がないからです。生きてきた時間が極端に短く、親に保護されているから、失敗の記憶データが蓄積していない。なので「なりたいもの」が「なれるもの」であり、「したいこと」がそのまま「できること」です。怖いもの知らずとも言えるし、天才的なプラス思考とも言えます。 ところが、小学校に入るころから「ダメだった」「できなかった」というデータが少しずつ増えていきます。 すると、過去の失敗や挫折の記憶データを基に左脳が合理的な判断を下すようになり、思い描く大きな夢などは非常識で誇大妄想になっていきます。 人生を振り返れば、「できた」データの何十倍も何百倍も「ダメだった」「できなかった」データを持っているのが普通です。 その結果「なりたいもの」は「なれないもの」になり、「したいこと」は「できないこと」という【常識的】な脳が無事完成する。 こうして「できない」という錯覚の中で、その後の人生を生きていくことになります。こうなると自発的に、自分で作り上げた「可能性の枠組み」を突き破るような、人生の夢や目標を持とうとしなくなります。 高い目標をイメージできても、いくつかの失敗を重ねると、いつしか「自分にはできない」「また失敗するかもしれない」と、諦めてしまうようになります。 プラス思考になろうとしても、過去の記憶がよみがえるマイナス思考が出てくる理由は、脳細胞の「結晶型」という働きのせいです。 大脳を編成する140億から160億個の膨大な脳細胞は、大きく分けて2つの働き方をしています。 ひとつは「流動型」そしてもうひとつが「結晶型」です。 「流動型」は物事をゆっくり、じっくりと考えるときに活動する脳細胞の働き方です。 例えば数学の問題を解くような、論理的な思考には「流動型」が使われています。また、相手の出方をじっくり先読みする将棋や囲碁などをするときも、脳は流動型になっています。 論理的というより直観的に物事を判断しているときには「結晶型」がつかわれています。 目の前にある物を見て、それが「ペットボトルだ」とか「本だ」と理解できるのは、過去に飲んだり、読んだり、触ったりした記憶データを基に瞬時に判断しています。 人の機嫌や感情を読み取れる力も、この結晶型の過去の記憶によるものです。 このように、梅干を見ると唾液が出るという「条件反射」と同様、脳は物事を意識的に考えるだけではなく、無意識の領域で、過去の記憶データを脳が勝手に検索し、照合し、判断を下したりしています。 そして、結晶型の判断に使われている過去の記憶データが脳のどこに貯蓄されているかというと、脳幹や大脳辺縁系になります。ここに努力やチャレンジが「楽しい」「嬉しい」「得意」など、良い感情を伴った成功体験として保存されている人は、新しいチャレンジに対し、結晶型が「楽しい」「嬉しい」「得意」といった判断を下し、失敗データばかりが貯蓄されれば、「嫌だ」「辛い」「また失敗するかもしれない」と判断が下されます。 この「結晶型」が、意識上の「流動型」よりも、はるかに強力に思考を支配しています。 じつは、「結晶型」の無意識領域、つまり潜在意識の働きは人の脳の95~99%を占め、思考や意志のような「流動型」の意識の働きはたったの1~5%と言われています。 この「結晶型」の働きは、年齢とはあまり関係がない。「流動型」が20歳を過ぎると確実に衰えるのに対し、結晶型の働きは70歳になっても発達するといわれています。 この無意識の「結晶型」の働きを、1日におよそ7万回も使っています。 心当たりがあるかもしれませんが、街を歩いていて異性を見ると、「あ、好みのタイプだ」とか「好みのタイプではない」とか、意識していないのに記憶のデータを拾い集めて、いつの間にか判断してしまっていることがあると思います。 こういう働きを、脳は無意識のうちに絶えず行っています。 目標を立てたり、戦略戦術を練ったりする意識的な「流動型」の働きは、1日のうちでも限られ、無意識の「結晶型」こそが、圧倒的に人の施行を支配しています。 他人の事はよくわかるのに、自分のことにはなかなか気づけないことが人にはよくあります。 これは、コンピューターよりもはるかに優秀な機能をもつ脳の「結晶型」の働きが、意識上で考える前に、ものすごいスピードで過去の記憶データを集めて判断してしまうからです。 もし人間の脳の機能がもう少し悪ければ、記憶データを検索するスピードが遅くなり、自分についてもう少し正確な判断ができます。しかしコンピューターより優れた脳は、意識する前に過去の様々な記憶データを瞬時に集めて判断してしまいます。 どんな「プラス思考になろう」と大脳新皮質で思っても、脳幹や大脳辺縁系に蓄積された感情記憶のデータがマイナスに条件ずけられている限り、メンタルヴィゴラス状態にはなりません。 では、この悪いマイナス思考にかかっている人は、これを治すことができるか? いくら自分を変えたいと思っても、人の心が過去の記憶に縛られているのなら、今までの過去を変えない限り、変わることができないのだろうか? 実は可能です。 過去は変えられませんが、過去の記憶データはいくらでも変えられます。 偏桃体の「不快」の判断を「快」に塗り替えてしまえばいいんです。 偏桃体の「不快」を「快」に塗り替えるというと、難しそうに感じますが、これはとても簡単です。 恋愛を例にしてみましょう。 【愛の麻薬】PEA(フェニール・エチル・アミン)の効果は、残念ながら3年が限界と言われています。 麻薬を連続使用すると、次第に効果が薄れてくるように、脳もPEAに慣れてくると、恋愛感情を感じなくなってしまいます。 すると、「一生この人についていこう」「一生君を離さない」と本気で誓った二人の燃えるような気持ちに、脳に変化が起こります。 「3年目の浮気」という歌がありますが、これは大脳生理学的に的を得たタイトルです。もしこのPEAの作用がずっと続いていれば、世の中には離婚も浮気も存在しない。 どうように、「大リーガーになりたい」と本気で思える子供の脳を持続できれば、いつまでもワクワクしながら夢に向かって努力し続けられ、いつか夢がかなうことになります。 つまり初心を持ち続けることが出来たら、間違いなくだれでも大成功者になっています。 一流と呼ばれる人は、それを忘れなかった人です。つまり脳を活性化し、潜在能力を引き出す初心のワクワク状態を継続すれば、だれでもその分野の一流になれます。 そう、優秀な人と、そうでない人の違いは、頭のデキではなく、ただワクワクしながら仕事をしているかどうかの違いです。 ところが恋愛感情が3年しか持たないように、初心も長く続かない。気が付くと、95%の人が私のように脳が変わってしまいます。愛の麻薬であるPEAの作用に脳が慣れてしまうと、恋心も醒めてしまいます。 ワクワクや恋心、初心を思い出す「リマインドイマージュリー」というメンタルトレーニングがあります。 恋愛でいえば「一生君を離さない」といった激しい情熱を持った、うまくいっていた頃の二人を思い出します。 次に、未来の幸せな家庭をイメージし、絶えず思い描くようにします。つまり、右脳を使って目標をイメージします。 そして、恋人に対しての感謝、責任、使命を思い出し、これからの人生において二人でどんな価値を創造していけるかを考えます。すると人生を共にするうえで最も大切な、暖かな愛情や愛着が生まれ、偏桃体が再び「快」になります。 偏桃体はこんな手法で簡単に変わってしまうものです。 世の中にいるたった5%の人だけが、とんでもない夢を持ち続けてしまうし、自分の可能性を信じ続けてしまう。いったいどんな間違いから、そういう非常識な脳ができるのか?考えられる原因は2つ。 ひとつは、「ダメだった」「できなかった」という記憶データがまったくインプットされないこと。つまり、これまでの人生で、やることなすことすべてできてしまった人。しかし、そんなことはどんな天才でもありえない。 ふたつ目は、「ダメだった」「できなかった」が、どんなにたくさん入力されても、偏桃体が平気で「快」になってしまう特異体質です。 この特異体質の事を「メンタルタフネス」と呼びます。 右脳のイメージ力を使い、天才の特異体質を作ることができます。どんな困難を乗り越え、成功を確信しながらワクワクし続けられる脳です。 イメージ力を鍛えるための訓練について、また書きたいと思います(^^ |